Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, / Silenziosa luna? / Sorgi la sera, e vai, / Contemplando i deserti; indi ti posi.

La luna, il corpo celeste più appariscente nella notti stellate, è da secoli fonte di intensa ispirazione per poeti e letterati. Come per il nostro Leopardi che nel suo Cantico notturno interroga il silenzioso astro con domande fatalmente destinate a rimanere senza risposta. E anche fonte di ispirazione per scrittori e visionari e luogo privilegiato per il loro viaggi immaginari. Come quelli del tutto fantastici e ironici descritti nel secondo secolo dopo Cristo da Luciano di Samosata nella sua Storia Vera, o, nel Cinquecento, dall’Ariosto che vi fa giungere Astolfo alla ricerca del senno perduto di Orlando impazzito per amore; o quello del tutto millantatorio raccontato alcuni secoli dopo dal germanico Barone di Munchausen. O infine quelli più tecnologici ideati nel Seicento da Cyrano di Bergerac e più tardi sviluppati da Jules Verne nei suoi romanzi lunari ed elaborati infine, in anni a noi più vicini, da uno dei padri della fantascienza moderna come H. G. Wells. Viaggi che prefiguravano le prime vere avventure spaziali di Neil Amstrong e compagni. Pochi anni prima di Bergerac, un approccio al viaggio lunare, sospeso magistralmente tra fantasia e scienza, era stato proposto da uno degli artefici della rivoluzione scientifica moderna, Johannes Kepler, in un suo scritto giovanile che fu, per vicissitudini varie, pubblicato solo nel 1634, quattro anni dopo la morte dell’autore. Il viaggio verso il satellite terrestre immaginato dall’astronomo tedesco nel Somnium (ovvero Opus posthumum de astronomia Lunari) era scritto con l’intento di rendere credibile l’ipotesi cosmologica propugnata da Copernico, che fosse cioè la terra a muoversi attorno al sole e non viceversa. Questo in un’epoca in cui la teoria copernicana appariva pericolosamente audace in campo filosofico e scientifico, nonché eretica sul piano religioso.

Ma è soprattutto con Galileo (che pur fu un grande ammiratore delle favole dell’Ariosto) che la luna diventa un oggetto privilegiato della scienza, e anzi l’oggetto celeste che più d’ogni altro permetterà al grande scienziato pisano di sconvolgere alle radici la dottrina cosmologica tradizionale basata su una differenza essenziale tra terra e cielo. Secondo le concezioni antiche (riferite soprattutto ad Aristotele e a Tolomeo) la luna e tutti corpi celesti sono, a differenza della terra, di forma perfettamente sferica e costituiti di un materiale nobilissimo, l’etere o “quinta essenza”. In contrasto con i quattro elementi di cui è formata la terra, l’etere è perfetto e non è soggetto a mutazioni, e come cristallo o diamante purissimo riflette i raggi solari con pieno fulgore. Nelle osservazioni telescopiche della luna iniziate nell’autunno del 1609 (e proseguite poi in uno straordinario crescendo all’inizio dell’anno successivo), Galileo rivelava che la luna è, al pari della la terra, di superficie irregolare, con monti, valli e crateri; e che riflette i raggi solari non come lucido specchio; ma come fa la terra con la sua superficie scabra. Secondo cioè un meccanismo di “riflessione diffusa”, più efficace a suo dire ad illuminare le nostre notti col suo luminoso globo, rispetto alla “riflessione speculare” tradizionalmente attribuita al nostro satellite (e agli altri globi celesti). E che, inoltre la stessa terra, considerata per secoli corpo oscuro e incapace di riflessione, è in grado di illuminare le notti lunari riflettendo potentemente i raggi del sole. Con le sue osservazioni telescopiche della luna (e poi dei satelliti di Giove, delle costellazioni, delle macchie solari, di Saturno, dell’aspetto variabile di Venere – a fasi cioè, come la luna), Galileo scardinava la distinzione e separazione classica tra terra e cielo, o come dice Brecht nel suo Galileo, nel 1610 egli “vide che il cielo non c’era”.

Dall’osservazione telescopica della luna, e – più in generale – dall’insieme delle sue osservazioni celesti, Galileo riuscì a derivare informazioni cruciali contro la cosmologia classica e a sostegno dell’ipotesi copernicana. Questo avvenne non solo perché egli disponeva di uno strumento di osservazione particolarmente potente, e non tanto perché le sue concezioni teoriche lo portavano a rifiutare la scienza e la filosofia tradizionale. Fu anche, e in modo significativo, perché egli sapeva “vedere” più degli altri, o, meglio, poiché sapeva interpretare in modo più critico ed efficace le immagini che il telescopio metteva dinanzi ai suoi occhi. Dove altri continuavano a vedere solo macchie, egli capiva che c’erano montagne, valli e crateri. Egli vedeva la luce anche nella parte buia della luna e mostrava, che, a dispetto della sua debolezza al limite dell’invisibilità, questa luce (o candore) lunare era più intensa della luce che si irradiava sulla terra nelle notti di luna piena. Egli sapeva anche, pur senza aver fatto alcun viaggio astronomico né vero né fantastico, che, osservata dalla luna, la terra avrebbe brillato con grande splendore sul cielo notturno, Tutto questo Galileo lo sapeva perché aveva riflettuto in modo critico sulle apparenze visive e mostrato come in molti casi quello che si presenta al nostro occhio non è indicazione fedele della realtà che è al di fuori di noi; e che molte apparenze visive sono fallacie o inganni degli occhi. In effetti la riflessione sui sensi, e, in particolare, sul senso visivo, è un momento fondamentale della rivoluzione scientifica propugnata da Galileo e dalla sua scuola.

Tra i seguaci di Galileo che dal maestro derivarono, insieme alla passione per l’astronomia, anche l’interesse per la visione e per le sue fallacie vi fu soprattutto un monaco benedettino, l’allievo più antico e amato, Benedetto (al secolo Antonio) Castelli. Di Galileo Castelli fu collaboratore efficace e devoto e intervenne più volte a suo fianco nelle polemiche che videro lo scienziato pisano opposto a molti sostenitori della scienza tradizionale. Tra gli scritti di Castelli di particolare interesse per noi è un Discorso sulla visione pubblicato nel 1669, più di trent’anni dopo la morte dell’autore (avvenuta nel 1643, un anno dopo quella di Galileo). Insieme a varie e acute osservazioni, in questo testo vi è una ipotesi scientifica particolarmente significativa, quella che riguarda un fenomeno indicato ai nostri tempi come “illusione della luna”. Si tratta di un’illusione visiva facile da osservare in condizioni naturali, anche se molti ne ignorano la spiegazione, che in una forma abbastanza esauriente compare per la prima volta proprio nel Discorso di Castelli. Il fenomeno (che non riguarda solo la luna, ma anche altri corpi celesti – e in particolare il sole, e le costellazioni) consiste nel fatto che, osservati sulla linea dell’orizzonte, questi oggetti appaiono di dimensioni superiori rispetto a quando siano osservati nell’alto del cielo. La differenza di dimensione apparente può essere in alcuni casi molto grande, come accade a volte per il disco del sole rosseggiante al tramonto (oltre che per la luna al suo sorgere o tramontare). Questa differenza percettiva non ha alcuna corrispondenza in differenze fisiche dell’immagine degli oggetti celesti, come Castelli aveva facilmente verificato con i suoi strumenti astronomici (e come, ancor più agevolmente, noi possiamo renderci conto ai tempi nostri con una macchina fotografica che mette in evidenza la sostanziale uguaglianza delle immagini nelle due condizioni). Il modo in cui Castelli parla dell’illusione della luna nel suo Discorso è particolarmente suggestivo. L’autore, insieme con amici di nobile conversazione, per lo più prelati vaticani (tra cui “Monsignore illustrissimo Cesarini”), è in carrozza sul lungotevere di Roma, impegnato in discussioni “sopra qualche materia naturale”. Quand’ecco – egli dice – la luna spuntare sopra l’Aventino, e tutti quasi all’unisono esclamare allora “o come è grande, come è bella”. Alla sua richiesta di fornire un’indicazione quantitativa, i membri della colta compagnia dichiarano che l’immagine “pareva di diametro quattro, o cinque braccia”. A questo punto – Castelli scrive “interponendo io l’ala del mio cappello tra l’occhio di Monsignore, e la Luna copersi affatto la veduta del Monte Aventino in modo però, che si vedesse la luna comparire sopra l’estremo dell’ala del cappello, e di nuovo domandai quanto appariva il diametro della Luna; allora Monsignore, quasi maravigliato, rispose, che non le pareva due dita, e la medesima osservazione fù fatta da tutta la compagnia”. Bastava insomma nascondere con un cappello da prete la visione del monte e del resto dello sfondo visivo sul quale si stagliva l’immagine luminosa della luna, perché il diametro apparente del nostro satellite si restringesse bruscamente, passando dalla dimensione di circa due metri e mezzo a quella di pochi centimetri. La spiegazione data da Castelli (e condivisa da tutta la compagnia), è che quando l’immagine della luna può essere confrontata con quella del monte, essa appare grande perché corrisponde visivamente a una proporzione significativa di un oggetto di grandi dimensioni . Quando invece il cappello del prelato viene usato a nascondere la vista del monte, il confronto si può fare solo con un oggetto di dimensioni modeste com’è l’ala del cappello, e la luna ci appare allora piccola. Nel caso della luna e delle costellazioni osservate nell’alto del cielo mancano termini di riferimento di grande ampiezza come le lunghe tirate di monti, e le vaste campagne con cui confrontare gli oggetti celesti, e questi ci appaiono allora di dimensioni minori. Una spiegazione questa sostanzialmente corretta, come abbiamo già detto, sebbene gli studi moderni abbiamo messo in evidenza altri fattori che possono influire sul verificarsi del fenomeno.

Significativo è il modo in cui Castelli arriva alla sua interpretazione dell’illusione della luna. Egli parte da alcune sue acute osservazioni su un altro fenomeno percettivo, quello delle immagini postume, cioè le immagini visive che permangono per un certo tempo nel nostro occhio dopo la fissazione di un oggetto particolarmente luminoso. Il perspicace benedettino assume che le immagini persistono abbastanza a lungo perché la “conturbazione” della retina provocata dalla luce intensa continua nel tempo, come avviene per esempio per le onde che si producono sulla superficie dell’acqua quando la moviamo bruscamente con la mano. Le immagini postume permettono a Castelli e alla sua dotta compagnia di eseguire un esperimento semplice ma utile a fornire una base teorica per spiegare il fenomeno illusivo. Si fissa per un tempo abbastanza prolungato (il tempo necessario a recitare Il Salmo, Miserere) una finestra illuminata e si chiudono poi gli occhi. L’immagine rimane visibile per un certo tempo anche se il suo colore muta (dal giallo al verde, dal rosso al paonazzo) a misura che la sua intensità progressivamente si attenua. L’esperimento viene ripetuto poi, non chiudendo gli occhi al termine della fissazione, ma spostandoli rapidamente in modo da indirizzare lo sguardo su un muro. L’immagine appare ora più grande di quella della finestra reale se il muro è più lontano di questa, più piccola se il muro è più vicino; e si fa particolarmente minuta se si fissa un foglio di carta situato a poca distanza (tre palmi). Il fenomeno viene spiegato da Castelli ancora sulla base del confronto che si stabilisce tra l’immagine persistente sulla retina (che rimane di grandezza sostanzialmente invariata) e le superfici dei muri su cui viene proiettata con lo sguardo.

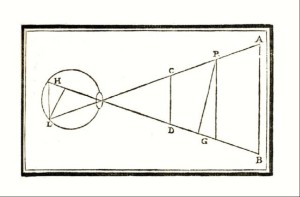

Il diagramma del Discorso sulla visione con cui Castelli rende ragione della diversa grandezza percettiva delle immagini postume. L’immagine HL che rimane sulla retina per un certo tempo dopo osservazione prolungata dell’oggetto luminoso PG, apparirà più grande dell’oggetto se l’occhio fissa poi il muro lontano AB, più piccola se lo sguardo si posa invece sul muro vicino CD.

In altre parole l’estensione retinica dell’immagine è considerata un indizio ambiguo della grandezza fisica dell’oggetto dello spazio visivo a cui essa corrisponde. Solo il confronto con oggetti visivi esterni situati a distanze variabili di cui- per pregressa esperienza – si conoscono dimensioni e forma permette di attribuire una grandezza definita alla “conturbazione” di una certa porzione della nostra retina. Questo è quanto accade per le immagini postume. Qualcosa di analogo accade per Castelli anche nel caso delle costellazioni e della luna (e del sole aggiungiamo noi), oggetti ai quali, per la loro immensa distanza fisica, noi possiamo assegnare una dimensione visiva solo in rapporto ad un confronto percettivo. La grandezza attribuita alle immagini degli oggetti celesti dipenderà allora dal confronto con altri elementi della scena visiva o dalla diversa distanza percettiva alla quale noi li collochiamo, sulla base della presenza o assenza egli dice delle “lunghe tirate di monti, e delle vaste campagne”.

Con Galileo e Castelli (e anche con Keplero) e poi per molti studiosi dopo di loro, fino ai moderni astronomi, astrofisici e psicologi della visione, la luna diventa dunque un oggetto scientifico. Non per questo perde però il fascino di magico oggetto che illumina con la sua presenza silenziosa e solitaria le nostre notti. Non è un caso forse che Giacomo Leopardi, della “solinga, eterna peregrina” luna non fu solo poetico e sconsolato contemplatore. Appassionato com’era di scienza, il poeta di Recanati, aveva infatti composto, all’età di soli quindici anni, una documentata ed erudita Storia dell’astronomia. La scienza non è infatti aliena dalla poesia, come ben sapeva un altro grande poeta appassionato di scienza, Goethe, il quale si augurava tempi in cui “scienza e poesia potessero amichevolmente ritrovarsi su un piano più elevato”.

In un tono minore potremmo concludere, che incapace di rispondere alle domande esistenziali del notturno poeta-pastore la luna, sorgendo la sera all’orizzonte e poi solcando inesorabile la volta del cielo, può fornire all’osservatore perspicace indizi per scandagliare l’affascinate complessità dei meccanismi visivi.